[오산 죽미령 평화공원] 02

유엔군 초전기념관 내부 전시

기억의 시작 Beginning of memory

이제 우리는 죽미령 전투에 참전하셨던 참전자의 기억 속으로 들어가 볼게요. 6 · 25전쟁이 일어나고 유엔군과 국군이 힘을 합쳐 함께 자유와 평화를 수호하고자 하였을 때 참전자들은 과연 그때를 어떻게 기억하고 있을까요. 그들의 남겨진 이야기를 들으러 우리는 그들을 만나러 갑니다.(유엔군 초전기념관 안내책자에서)

The moment everything looked like disappear

유엔군 참전의 교훈

Lessons from the UN Forces Participation

6 · 25전쟁은 유엔 헌장을 위반한 침략의 주범인 북한을 비롯한 공산국가에 대해 "다시는 지구상에서 이러한 전쟁이 일어나서는 안된다"는 유엔의 강력한 의지가 담긴 응징 차원의 전쟁이었다. 대한민국이 오늘날 경제대국, IT강국, 문화대국으로 발돋움하며 빠르게 성장할 수 있었던 것도 모두 6 · 25전쟁 때 유엔의 즉각적인 조치와 21개 자유 우방국의 헌신적인 지원, 그리고 낯선 땅 위에서 자유 민주주의를 위해 산화한 4만여 명의 희생이 있었기에 가능한 일이었다. 이는 유엔이 항구적인 평화를 구현할 수 있는 국제 평화 기구로서의 권위를 드높일 수 있는 계기를 만들었고, 아울러 유엔의 적극적인 도움을 받아 기사회생한 대한민국도 자유민주주의 국가의 일원으로서 계속 남아 국제 평화에 기여할 수 있게 한 원동력이 되었다.

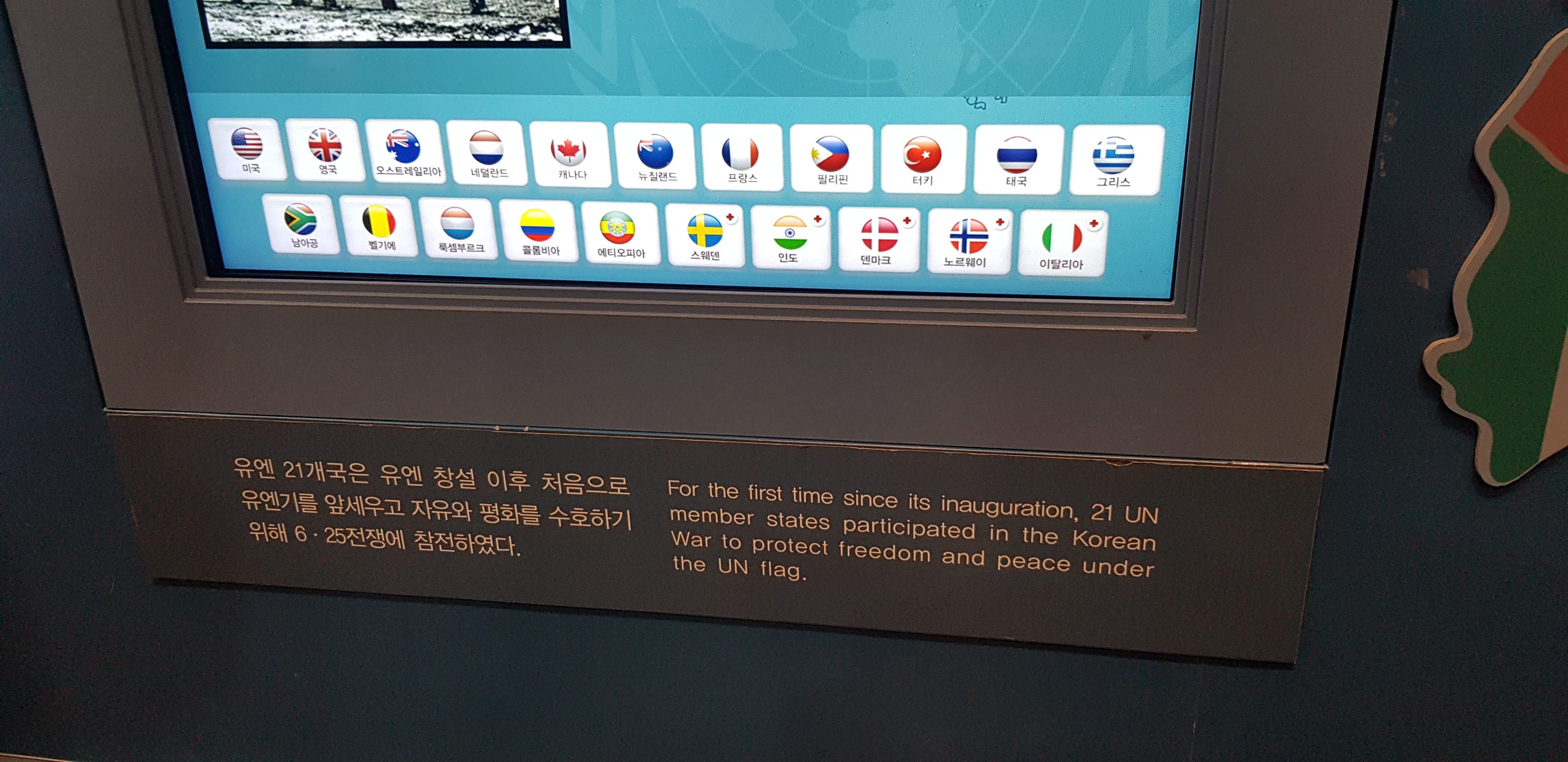

유엔 21개국은 유엔 창설 이후 처음으로 유엔기를 앞세우고 자유와 평화를 수호하기 위해 6 · 25전쟁에 참전하였다.

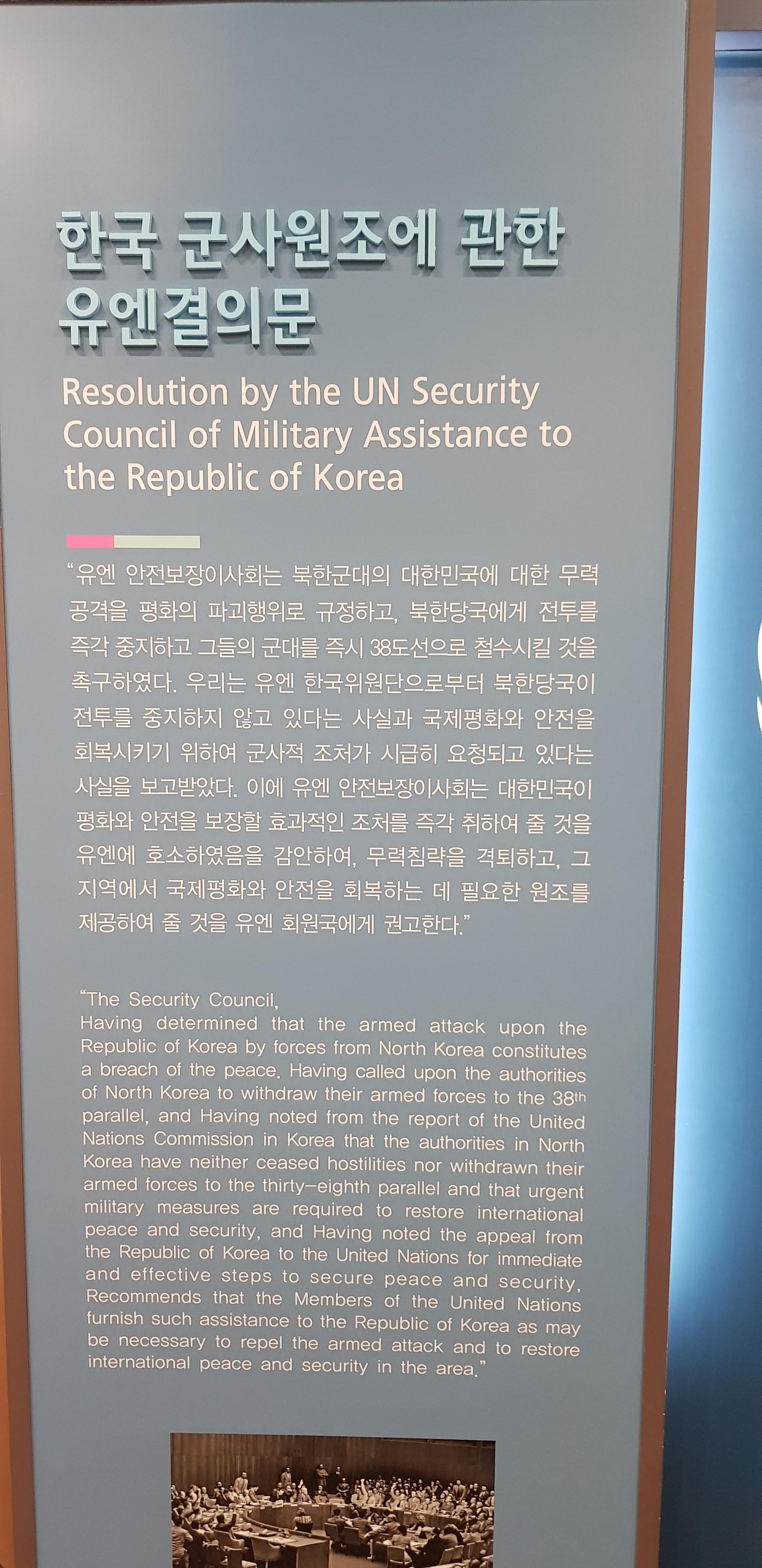

한국 군사원조에 관한 유엔결의문

Resolution by the UN Security Council of Military Assistance to the Republic of Korea

"유엔 안전보장이사회는 북한군대의 대한민국에 대한 무력 공격을 평화의 파괴행위로 규정하고, 북한당국에게 전투를 즉각 중지하고 그들의 군대를 즉시 38도선으로 철수시킬 것을 촉구하였다. 우리는 유엔 한국위원단으로부터 북한당국이 전투를 중지하지 않고 있다는 사실과 국제평화와 안전을 회복시키기 위하여 군사적 조처가 시급히 요청되고 있다는 사실을 보고받았다. 이에 유엔 안전보장이사회는 대한민국이 평화와 안전을 보장할 효과적인 조처를 즉각 취하여 줄 것을 유엔에 호소하였음을 감안하여, 무력침략을 격퇴하고, 그 지역에서 국제평화와 안전을 회복하는 데 필요한 원조를 제공하여 줄 것을 유엔 회원국에게 권고한다."

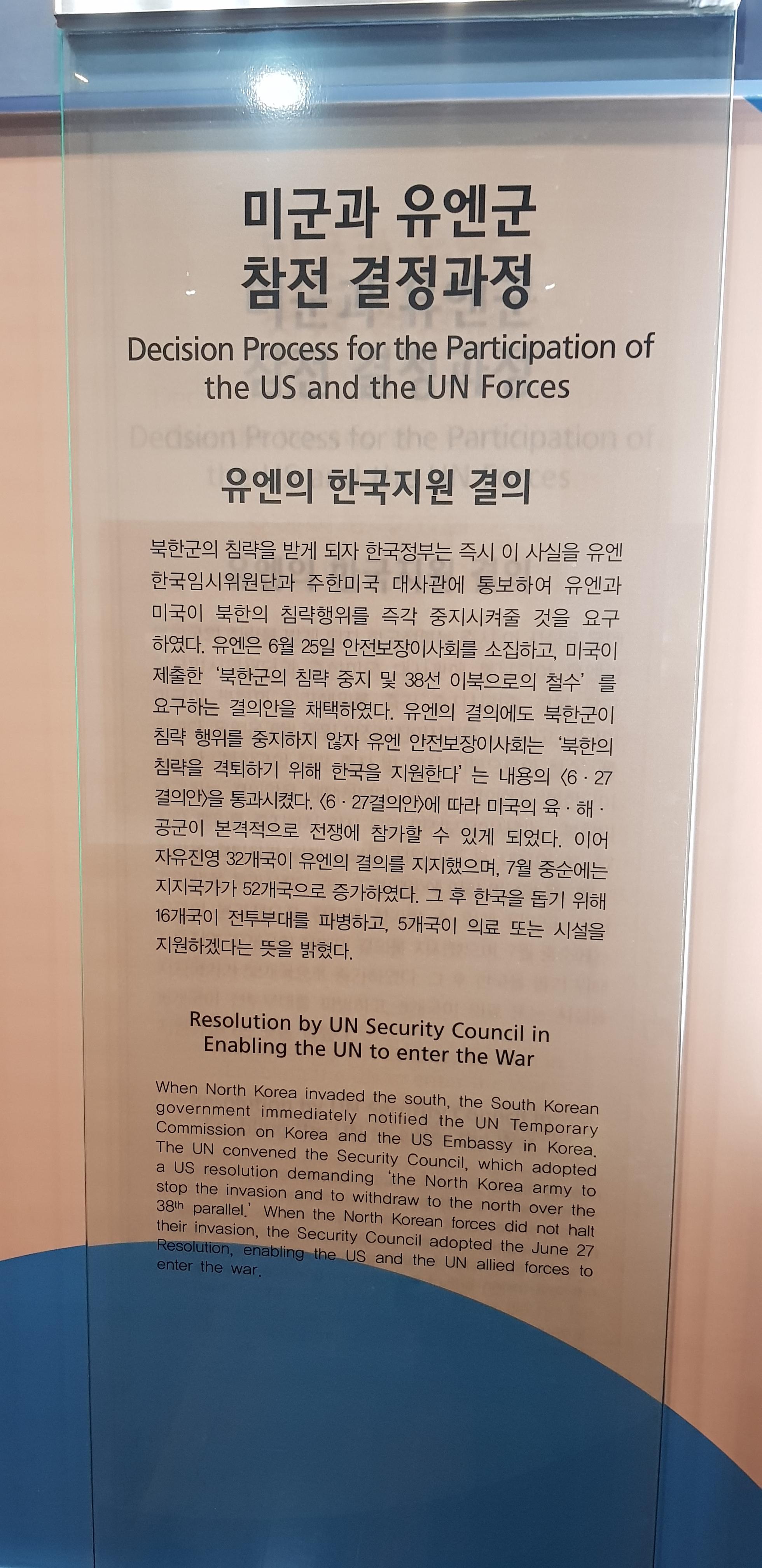

미군과 유엔군 참전 결정과정

Decision Process for the Participation of the US and the UN Forces

유엔의 한국지원 결의

북한군의 침략을 받게 되자 한국정부는 즉시 이 사실을 유엔한국임시위원단과 주한미국 대사관에 통보하여 유엔과 미국이 북한의 침략행위를 즉각 중지시켜줄 것을 요구하였다. 유엔은 6월 25일 안전보장이사회를 소집하고, 미국이 제출한 '북한군의 침략 중지 및 38선 이북으로의 철수'를 요구하는 결의안을 채택하였다. 유엔의 결의에도 북한군이 침략 행위를 중지하지 않자 유엔 안전보장이사회는 '북한의 침략을 격퇴하기 위해 한국을 지원한다'는 내용의 <6 · 27 결의안>을 통과시켰다. <6 · 27 결의안>에 따라 미국의 육 · 해 · 공군이 본격적으로 전쟁에 참가할 수 있게 되었다. 이어 자유진영 32개국이 유엔의 결의를 지지했으며, 7월 중순에는 지지국가가 52개국으로 증가하였다. 그 후 한국을 돕기 위해 16개국이 전투부대를 파병하고, 5개국이 의료 또는 시설을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

유엔군 참전배경

Background of Participation by the UN Forces

공산주의자들의 공격에 대응

6 · 25전쟁에서 유엔군의 작전은 병력규모와 무장 정도, 병참지원 능력이 우수했던 미국의 주도로 이루어졌다. 1950년 7월 14일 트리그브 리 Trygve Lie 유엔사무총장이 상황의 긴박함을 고려해 각국에 지상군 파견을 촉구하면서 참전 회원국의 수는 현저히 증가하였다. 그러나 파병의사를 밝힌 회원국의 상당수가 한국과 지리적으로 멀리 떨어져 있었다. 미국과 더불어 영연방 국가들이 먼저 군사지원을 약속하였다. 영국, 프랑스, 네델란드, 벨기에, 룩셈부르크는 북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization)의 회원국으로서 소련의 유럽 지배에 경계심을 갖고 있었고, 참전한 유엔 회원국들 역시 그들 국가 주변에서 점증하는 공산주의 위협에 불안함을 느끼고 있었다. 때문에 북한 공산주의들의 한국 침략을 미래에 있을지 모를 공산주의자들의 공격이나 침략활동의 출발점으로 보았다.

유엔군 참전의 역사적 의의

Historic Significance of the UN Forces' Participation

유엔군 최초의 전투

유엔의 지원결의에 따라 유엔 21개국은 창설 이후 처음으로 유엔기를 앞세우고 자유와 평화를 수호하기 위해 6 · 25전쟁에 참전하였다. 유엔군의 6 · 25전쟁 참전은 유엔의 기본정신에 입각한 사상 최초의 집단행동이라는 점에서 중대한 역사적 의미를 지닌다. 이는 유엔 역사상 처음으로 '집단안전보장의 원칙'을 발동하는 시금석이 되었다. 또한 풍전등화의 위기에 처한 대한민국을 기사회생 시키고, 전세계인들에게 공산주의자들에 대한 인식을 재인식 시키는 계기를 마련해 주었다.

광복 전후 미 · 소 냉전

The Cold War after Korean Liberation

한반도는 동북아에서의 전략적 가치 때문에 주변국들에게 침략의 대상이 되어 왔다. 북쪽으로는 중국의 만주, 소련의 연해주와 접하고 있고, 동쪽으로는 동해를 사이에 두고 일본과, 그리고 서쪽으로는 중국대륙과 각각 인접하는 곳에 위치하고 있다. 한반도는 대륙과 해양 세력의 이해가 상충하는 전략적 교차점에 해당되어 항상 이들 주변국들의 각축장이 되어 왔다. 또한 제2차 세계대전이 종전된 후 한반도는 세계 질서 개편 과정에서 미 · 소를 양축으로 하는 동서 냉전구조 속에 편입되었다. 한반도의 38도선은 남 · 북한뿐만 아니라 극동의 자유 및 공산진영을 포함해 미국과 소련의 힘이 직접적으로 맞선 최전선이 되었다. 국제 냉전이 심화될수록 한반도의 갈등 역시 더욱 고조되어 갔다.

광복 이후의 한반도

The Korean Peninsula after Liberation

제2차 세계대전 이후 한반도는 미 · 소 양축으로 냉전구도를 이루고 있었어요. 1948년 남한에 유엔의 감시 하에 이뤄진 총선거로 대한민국 정부가 수립되고 뒤이어 소련의 비호 아래 조선민주주의인민공화국이 북한에 수립되면서 국토의 분단은 현실이 되었지요. 그러한 팽팽한 냉전의 분위기는 1950년 6 · 25전쟁의 발발로 나타나면서 약 3년 1개월 동안 민족간의 전쟁이 벌어졌어요. 이 전쟁으로 인하여 남한의 전 국토가 파괴되고, 군인 뿐 만 아니라 민간인 등 휴전이 성립되기 전까지 전체인구의 1/2 이상이 전쟁피해를 입게 되었답니다.(유엔군 초전기념관 안내책자에서)

유엔의 한국문제 논의

UN Discussion on the Korea Issue

1945년 8월 15일 광복 후 일본군 무장해제를 위해 남한과 북한에 미군과 소련군이 각각 진주하였고, 한반도의 통일문제를 논의하기 위한 미 · 소 공동위원회를 설치 · 운영하였다. 그러나 소련 측의 무성의와 일방적인 주장으로 인해 결렬되어 1947년 9월 한반도 문제는 유엔총회로 이관되었고, 유엔의 감시 하에 인구비례에 의한 남 · 북한 총선거를 실시하기로 결의하였다.

대한민국 정부의 수립

Establishment of the Republic of Korea Government

유엔총회의 결의에 따라 1948년 5월 10일 유엔 한국임시위원단의 감시하에 남한만의 단독 총선거를 실시하였다. 8월 15일 대한민국 건국을 선포하여 역사상 처음으로 자유민주주의를 표방하는 정부가 탄생하였다. 남북통일이 유보된 상태에서 수립된 정부였지만 제2차 세계대전 종전 후 3년간의 군정기간을 거친 매우 어려운 산고의 결과였다. 유엔총회 회원국은 48대 6이란 압도적인 지지로 한국정부를 한반도의 유일한 합법정부로 인정하였으며, 한국정부는 국제사회의 일원이 되었다.

북한 정권의 수립

Establishment of the North Korean Government

대한민국 정부가 수립된 직후 1948년 9월 9일 평양에서 김일성 체제 하의 조선민주주의인민공화국의 수립을 선포하였다. 소련은 북한정권이 수립되자 10월 중순 이를 공식적으로 승인하였고, 다른 공산국가들의 승인도 뒤따랐다. 이들은 유엔총회의 결정을 거부하며 대한민국이 한반도에 있어서의 '유일한 합법정부'가 아니라고 정면으로 부인하였다. 그리하여 한반도는 미 · 소 양대 세력이 상충하는 양극화된 국제분쟁지역의 성격을 띠게 되었다.

남 · 북한의 정체

Situation in North and South Korea

남 · 북한의 정세는 여러 측면에서 상호 상반된 방향으로 전개되었다. 북한에서는 소련의 비호 하에 실권을 장악한 공산당이 북한 사회를 철저하게 공산조직으로 체계화하기 시작하였다. 반면 남한에서는 미국의 소극적인 지원으로 정국이 좌우로 분열되었고 공산주의자들의 잇단 폭동사건으로 민심의 동요가 극에 달해 있었다. 1948년 말경부터 북한에서는 군사력 증강작업에 착수하면서 소련제 탱크와 기계화 부대를 중점적으로 편성하기 시작하였다. 이와 반대로 미국은 한국군의 현대화와 군사적 증강 요구에 미온적인 입장을 취해 남 · 북한의 군사력 불균형은 날로 심화되어 갔다.

김일성 · 스탈린 · 마오쩌둥의 남침모의

Conspiracy for the Invasion of South Korea by Kim Il-sung, Stalin and Mao Zedong

1949년부터 김일성은 소련의 스탈린에게 남한 침략을 승인해 줄 것을 여러 차례 요청하였다. 미국과의 충돌을 원치 않았던 스탈린은 남한이 먼저 공격해 올 경우에만 반격할 수 있다고 김일성의 제안을 거절했다. 그러나 스탈린은 소련의 원폭실험 성공, 중국 대륙의 공산화 등 국제환경이 급변하자 1950년 3월 말부터 한 달간 김일성과의 3차례 회담을 통해 전쟁을 승인하였다. 5월 13일 마오쩌둥을 방문한 김일성은 협력을 요청했고 마오쩌둥은 미군이 참전할 경우 지원한다는 약속을 하였다.

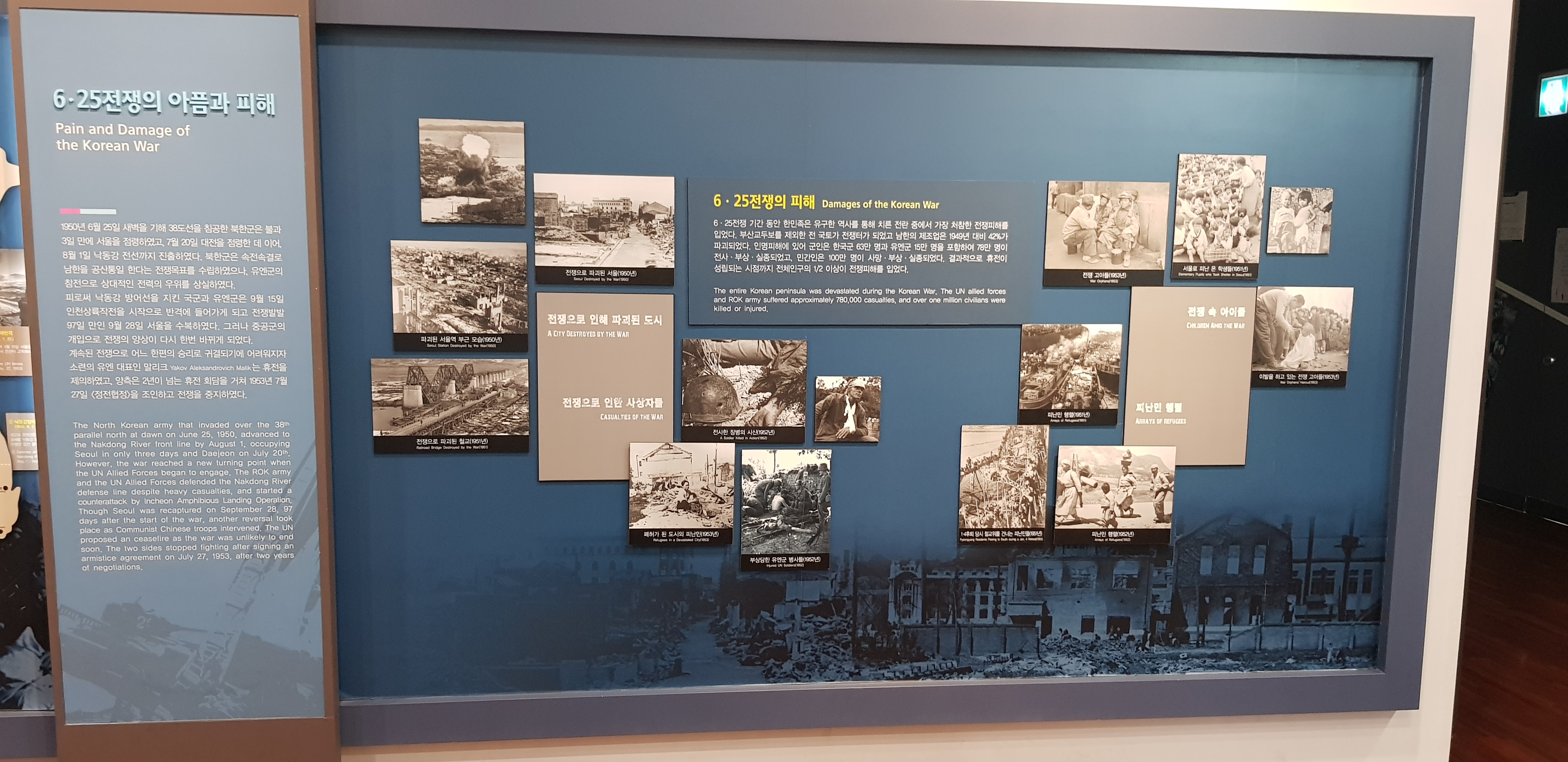

6 · 25전쟁의 아픔과 피해

Pain and Damage of the Korean War

1950년 6월 25일 새벽을 기해 38도선을 침공한 북한군은 불과 3일 만에 서울을 점령하였고, 7월 20일 대전을 점령한 데 이어, 8월 1일 낙동강 전선까지 진출하였다. 북한군은 속전속결로 남한을 공산통일 한다는 전쟁 목표를 수립하였으나, 유엔군의 참전으로 상대적인 전력의 우위를 상실하였다.

피로써 낙동강 방어선을 지킨 국군과 유엔군은 9월 15일 인천상륙작전을 시작으로 반격에 들어가게 되고 전쟁발발 97일 만인 9월 28일 서울을 수복하였다. 그러나 중공군의 개입으로 전쟁의 양상이 다시 한번 바뀌게 되었다.

계속된 전쟁으로 어느 한편의 승리로 귀결되기에 어려워지자 소련의 유엔 대표인 말리크 Yakov Alesandrovich Malik는 휴전을 제의하였고, 양측은 2년이 넘는 휴전회담을 거쳐 1953년 7월 27일 <정전협정>을 조인하고 전쟁을 중지하였다.

6 · 25전쟁의 피해

Damages of the Korean War

6 · 25전쟁 기간 동안 한민족은 유구한 역사를 통해 치른 전란 중에서 가장 처참한 전쟁피해를 입었다. 부산교두보를 제외한 전 국토가 전쟁터가 되었고 남한의 제조업은 1949년 대비 42%가 파괴되었다. 인명피해에 있어 군인은 한국군 63만 명과 유엔군 15만 명을 포함하여 78만 명이 전사 · 부상 · 실종되었고, 민간인은 100만 명이 사망 · 부상 · 실종되었다. 결과적으로 휴전이 성립되는 시점까지 전체인구의 1/2이상이 전쟁피해를 입었다.

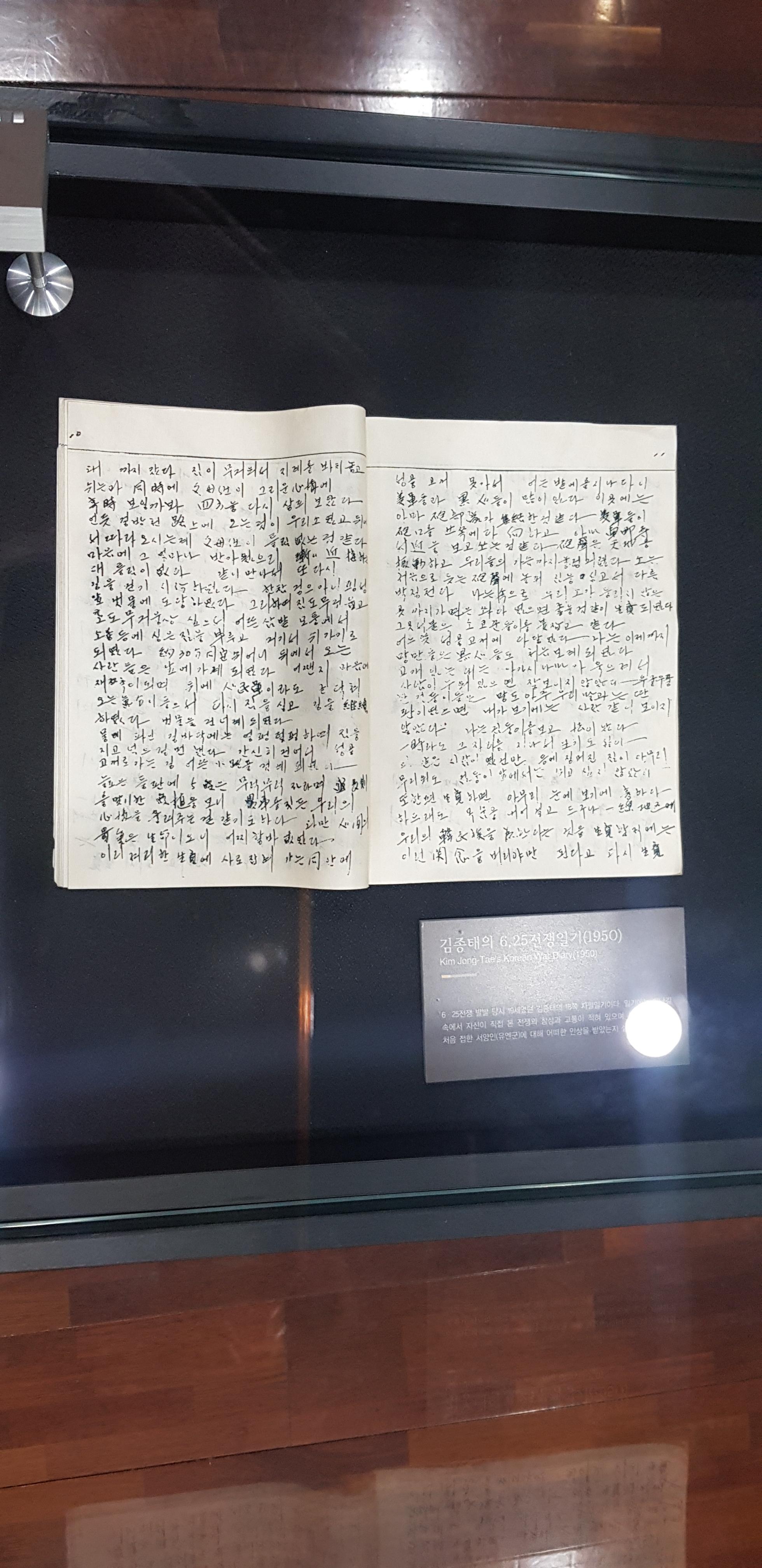

김종태의 6 · 25전쟁 일기(1950)

유엔군 참전 주요일지

Key Dates of UN Participation in the Korean War

1950

06 25 북한군 남침

26 유엔 안전보장이사회 1차 결의안 가결

27 미국 해 · 공군 참전

28 유엔 안전보장이사회 2차 결의안 가결

29 영국 해군 참전

07 01 미국 지상군 참전, 호주 해 · 공군 참전

05 오산 죽미령 전투

07 유엔 안전보장이사회 3차 결의안 가결

14 미 제8군 사령부, 대구에 지휘소 개소

한국 국군의 작전 지휘권

유엔군 사령관에게 위임

19 네덜란드 해군 참전

24 유엔군 사령부 창설(일본 동경)

26 캐나다 공군 참전

29 프랑스 해군 참전

30 캐나다 해군 참전, 뉴질랜드 해군 참전

08 28 영국 지상군 참전

09 15 인천상륙작전

19 필리핀 지상군 참전

27 호주 지상군 참전

28 스웨덴 적십자 병원 파견

10 07 유엔 총화, 한국통일 결의

17 터키 지상군 참전

25 중공군 개입

11 07 태국 지상군 · 해군 참전

12 남아프리카공화국 공군 참전

20 인도 야전 병원 파견

23 네덜란드 지상군 참전

29 프랑스 지상군 참전

12 01 그리스 공군 참전

09 그리스 지상군 참전

18 캐나다 지상군 참전

23 미 제8군 사령관 워커 중장 사망

26 미 제8군 사령관 취임(신임 리지웨이 대장)

31 뉴질랜드 지상군 참전

1951

01 04 1 · 4후퇴

31 벨기에 참전, 룩셈부르크 지상군 참전

03 07 덴마크 적십자 병원선 파견

04 11 유엔군 사령관 교대

(신임 : 리지웨이 대장, 구임 : 맥아더 장군)

14 미 제8군 사령관 교대

(신임 : 벤플리트 대장, 구임 : 리지웨이 대장)

05 06 에티오피아 지상군 참전

08 콜롬비아 해군 참전

06 15 콜롬비아 지상군 참전

22 노르웨이 이동외과병원 파견

07 10 휴전회담 개시

11 16 이탈리아 제68적십자병원 파견

1952

05 12 유엔군 사령관 교대

(신임 : 클라크 대장, 구임 : 리지웨이 대장)

1953

02 11 미 제8군 사령관 교대

(신임 : 테일러 대장, 구임 : 벤플리트 대장)

07 27 휴전 조인

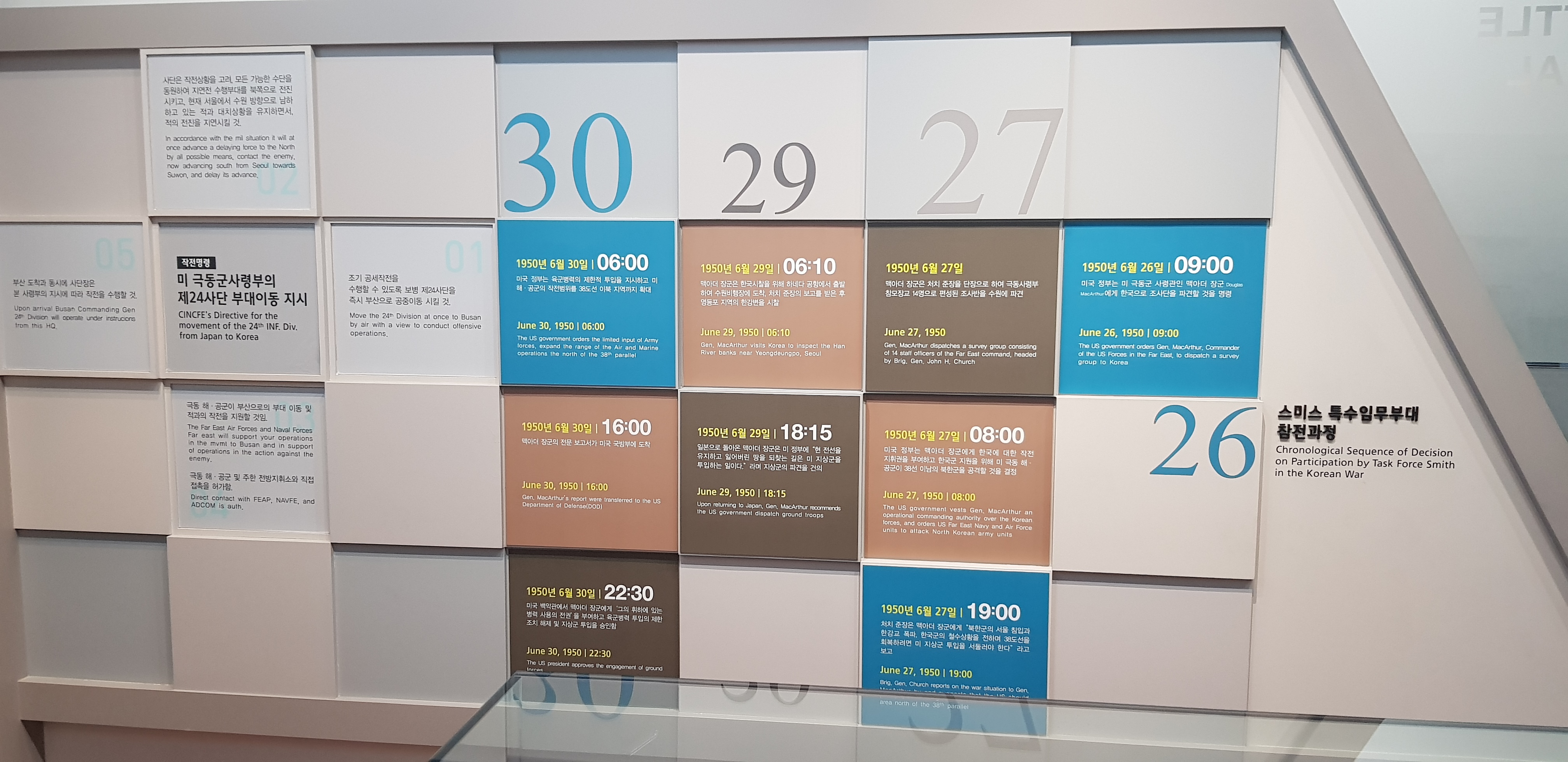

스미스 특수임무부대 참전과정

Chronological Sequence of Decision on Participation by Task Force Smith in the Korean War

1950년 6월 26일 09:00

미국 정부는 미 극동군 사령관인 맥아더 장군Douglas MacArthur에게 한국으로 조사단을 파견할 것을 명령

1950년 6월 27일

맥아더 장군은 처치 준장을 단장으로 하여 극동사령부 참모장교 14명으로 편성된 조사반을 수원에 파견

1950년 6월 27일 08:00

미국 정부는 맥아더 장군에게 한국에 대한 작전지휘권을 부여하고 한국군 지원을 위해 미 극동 해 · 공군이 38선 이남의 북한군을 공격할 것을 결정

1950년 6월 27일 19:00

처치 준장은 맥아더 장군에게 "북한군의 서울 침입과 한강교 폭파, 한국군의 철수 상황을 전하며 38도선을 회복하려면 미 지상군 투입을 서둘러야 한다"라고 보고

1950년 6월 29일 06:10

맥아더 장군은 한국시찰을 위해 하네다 공항에서 출발하여 수원비행장에 도착, 처치 준장의 보고를 받은 후 영등포 지역의 한강변을 시찰

1950년 6월 29일 18:15

일본으로 돌아온 맥아더 장군은 미 정부에 "현 전선을 유지하고 잃어버린 땅을 되찾는 길은 미 지상군을 투입하는 일이다"라며 지상군의 파견을 건의

1950년 6월 30일 06:00

미국 정부는 육군 병력의 제한적 투입을 지시하고 미 해 · 공군의 작전범위를 38도선 이북 지역까지 확대

1950년 6월 30일 16:00

맥아더 장군의 전문보고서가 미국 국방부에 도착

1950년 6월 30일 22:30

미국 백악관에서 맥아더 장군에게 '그의 휘하에 있는 병력 사용의 전권'을 부여하고 육군 병력 투입의 제한 조치 해제 및 지상군 투입을 승인함

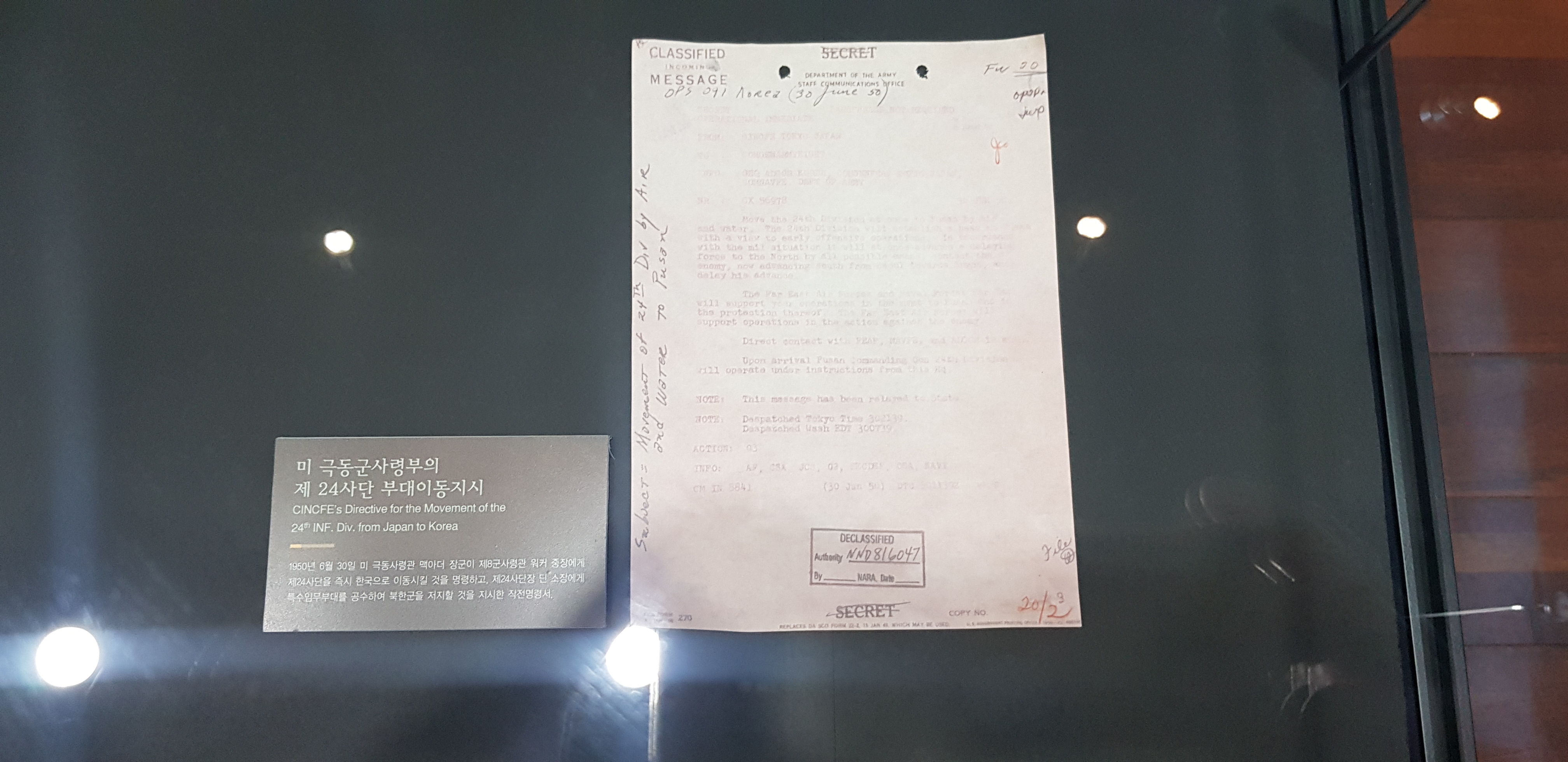

작전명령

미 극동군 사령부의 제24사단 부대이동 지시

CINCFE's Directive for the movement of the 24th INF. Div. from Japan to Korea

01 조기 공세작전을 수행할 수 있도록 보병 제24사단을 즉시 부산으로 공중이동 시킬 것

02 사단은 작전 상황을 고려, 모든 가능한 수단을 동원하여 지연전 수행부대를 북쪽으로 전진시키고, 현재 서울에서 수원 방향으로 남하하고 있는 적과 대치상황을 유지하면서, 적의 전진을 지연시킬 것

03 극동 해 · 공군이 부산으로의 부대이동 및 적과의 작전을 지원할 것임

04 극동 해 · 공군 및 주한 전방지휘소와 직접 접촉을 허가함

05 부산 도착과 동시에 사단장은 본 사령부의 지시에 따라 작전을 수행할 것

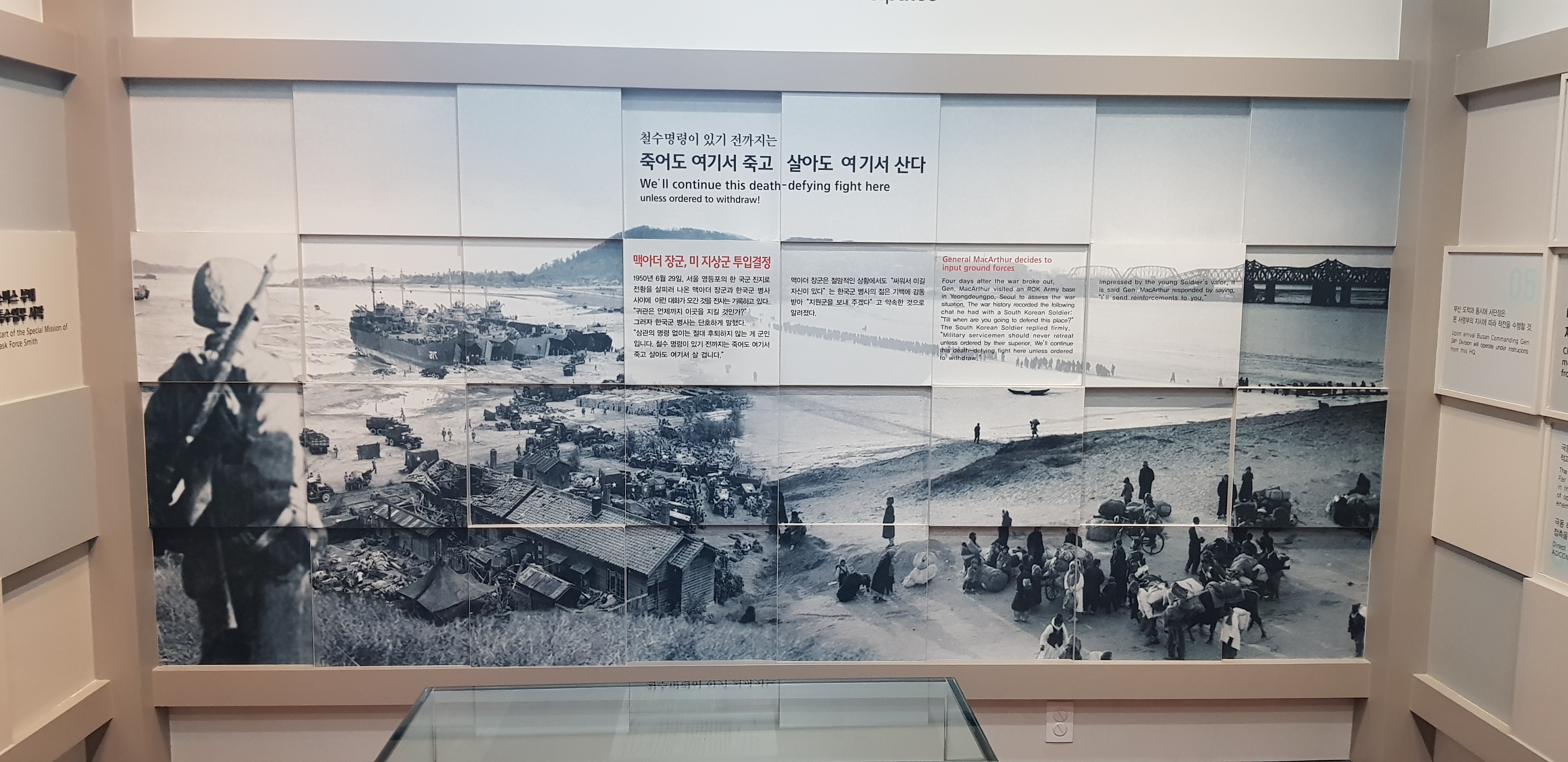

철수명령이 있기 전까지는

죽어도 여기서 죽고 살아도 여기서 산다

We'll continue this death-defying fight here

unless ordered to withdraw!

맥아더 장군, 미 지상군 투입결정

1950년 6월 29일, 서울 영등포의 한 국군 진지로 전황을 살피러 나온 맥아더 장군과 한국군 병사 사이에 이런 대화가 오간 것을 전사는 기록하고 있다.

"귀관은 언제까지 이곳을 지킬 것인가?"

그러자 한국군 병사는 단호하게 말햇다.

"상관의 명령없이는 절대 후퇴하지 않는 게 군인입니다. 철수 명령이 있기 전까지는 죽어도 여기서 죽고 살아도 여기서 살 겁니다."

맥아더 장군은 절망적인 상황에서도 "싸워서 이길 자신이 있다"는 한국군 병사의 젊은 기백에 감동받아 "지원군을 보내 주겠다"고 약속한 것으로 알려졌다.

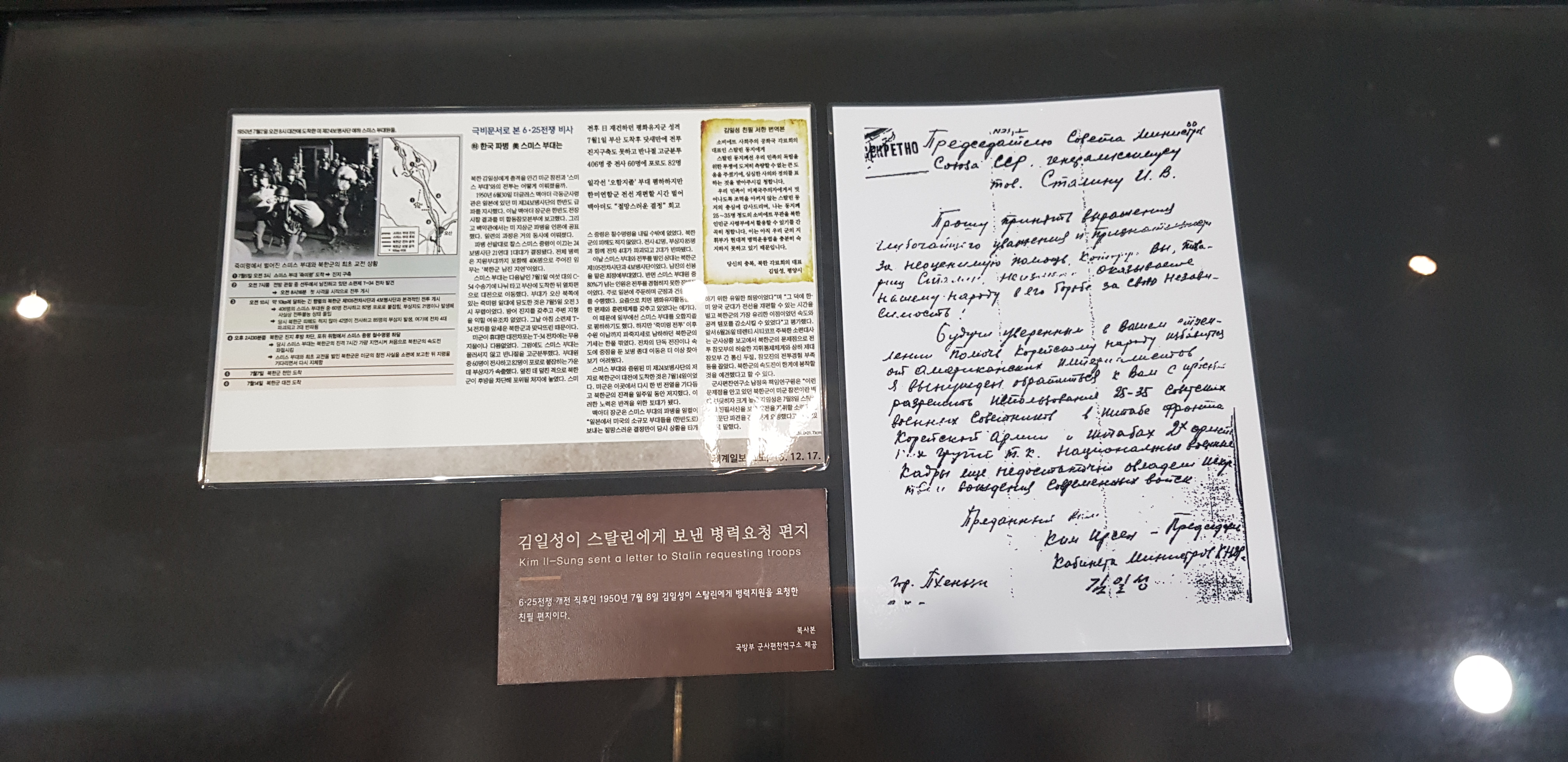

김일성이 스탈린에게 보낸 병력요청 편지

6 · 25전쟁 개전 직후인 1950년 7월 8일 김일성이 스탈린에게 병력 지원을 요청한 친필 편지이다.

김일성 친필 서한 번역본

소비에트 사회주의 공화국 각료회의 대표인 스탈린 동지에게 스탈린 동지께선 우리 민족의 독립을 위한 투쟁에 도저히 측량할 수 없는 큰 도움을 주셨기에, 심심한 사의와 경의를 표하는 것을 받아주시길 청합니다.

우리 민족이 미제국주의자에게서 벗어나도록 조력을 아끼지 않는 스탈린 동지의 충심에 감사드리며, 나는 동지께 25~35명 정도의 소비에트 무관을 북한 인민군 사령부에서 활용할 수 있기를 간곡히 청합니다. 이는 아직 우리 군의 지휘부가 현대적 병력 운용법을 충분히 숙지하지 못하고 잇기 때문입니다.

당신의 충복, 북한 각료회의 대표

김일성. 평양시

미 극동군사령부의 제24사단 부대이동지시

1950년 6월 30일 미 극동사령관 맥아더 장군이 제8군 사령관 워커 중장에게 제24사단을 즉시 한국으로 이동시킬 것을 명령하고, 제24사단장 딘 소장에게 특수임무부대를 공수하여 북한군을 저지할 것을 지시한 작전명령서.

스미스 부대 특수임무 시작

Start of the Special Mission of Task Force Smith

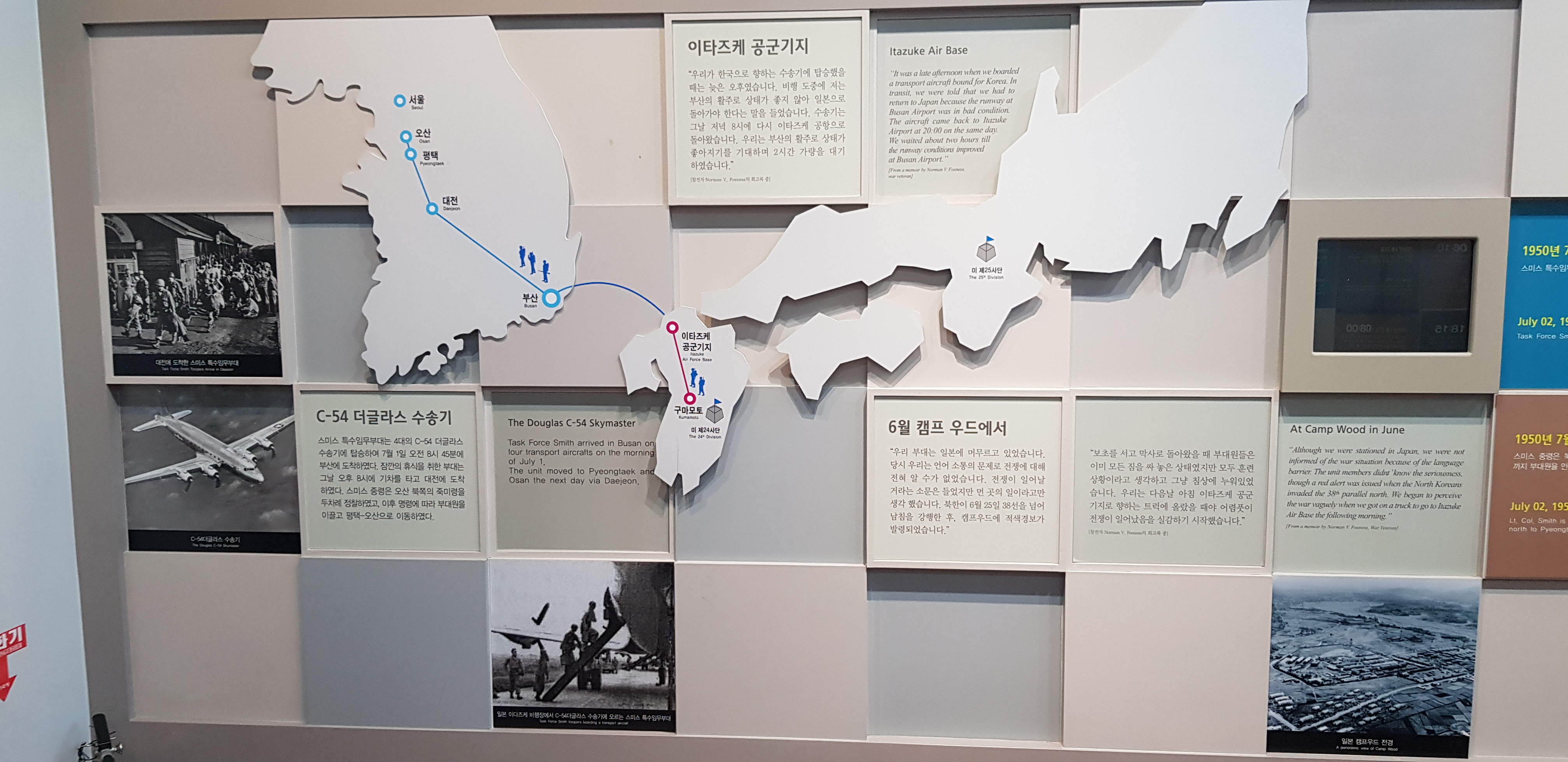

스미스 특수임무부대의 결성

1950년 6월 30일 저녁, 캠프우드의 스미스 중령에게 한 통의 전화가 걸려 왔다. 제21연대장인 리차드 스테판 Richard W. Stephans 대령이였다. 리차드 스테판 대령은 스미스 중령에게 "즉시 CP(command post : 지휘소)에 보고하라"고 명령하였다. 스테판 대령은 스미스 중령에게 그의 대대를 인솔하여 이타즈케 공군 기지로 갈 것을 명령하였다. 이렇게 하여 스미스 특수임무부대가 출동하게 되었다.

스미스특수임무부대

1950년 7월 5일, 6 · 25전쟁에 최초로 투입된 스미스 특수임무부대는 미 제8군 제24사단 제21연대 제1대대와 제52포병대대를 주축으로 편성된 부대로, 대대장인 찰스 스미스 Charles B. Smith 중령의 이름을 따서 스미스 부대로 알려져 있다.

- 계속

'6.25전쟁 참전국 기념비' 카테고리의 다른 글

| [오산 죽미령 평화공원] 04 (0) | 2020.11.16 |

|---|---|

| [오산 죽미령 평화공원] 03 (0) | 2020.11.16 |

| [오산 죽미령 평화공원] 01 (0) | 2020.11.15 |

| 프랑스군 참전 기념비 03 (0) | 2020.10.06 |

| 프랑스군 참전 기념비 02 (0) | 2020.10.06 |